夏目漱石の代表作の「こころ」。乃木希典大将の殉死をきっかけに上梓された小説です。何度も読んだ作品ですが、大人になってから世界の古典文学を読んだ後、あらためて読み返してみることでさまざまな発見がありました。

本作品の題材となっている乃木大将の殉死は果たして美談なのか?といった点においては議論の余地があります。私自身も学生時代に読んだ時とは捉え方が変わりました。

この記事では本作品のあらすじと要約、本作品を歴史小説として捉えた際の考察をお伝えします。

目次

夏目漱石「こころ」の登場人物

・私

田舎から東京に出てきた初々しい学生。夏季休暇中の海水浴で「先生」と出会う。

・先生

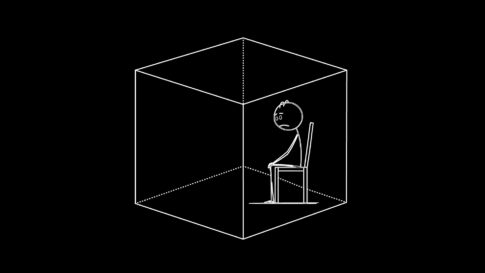

過去に起こった出来事から影があり、他を寄せつけがたい雰囲気を醸し出している。

・静(しず)

先生の奥さん。もともとは先生が大学生時代に下宿していた女主人の娘(お嬢さん)

・K

先生の子ども時代からの幼なじみで、真宗寺のお坊さんの次男として生まれ、中学の時、裕福な医者の家へ養子にやられる。

夏目漱石「こころ」のあらすじ・要約(ネタバレあり)

どこか影のある「先生」と出会い、足しげく会いにいく

私が若く初々しい書生だった頃、夏季休暇を利用して行った鎌倉での海水浴で、私は先生と出会う。毎日見かけるうちに私は先生のことが気になり始めて話しかけ、先生と懇意になった。

東京に戻ってしばらくした頃、私は先生の自宅を訪ねた。先生は留守で美しい奥さんに出迎えられた。先生は雑司ヶ谷の墓地へ出かけていると奥さんから告げられ、私は散歩がてら雑司ヶ谷へ行ってみた。墓地のはずれに見える茶店の中から出てきた先生は、私を見て困惑する。私が先生に、「誰の墓を訪ねたのですか」と訊いても先生は「友達の墓があるんです」とだけ答えた。

私が先生に「一緒に墓参りへ行きたい」と伝えると、先生はあなたには話すことのできないある理由があり、他人と一緒に墓参りには行きたくないのです」と私に告げる。

その後も私は月に2〜3度、先生の自宅を訪ねた。そのうちに私は奥さんとも話すようになった。

ある日、先生は一途になりやすい私に「恋は罪悪ですよ」「あんまりのぼせちゃいけません」と忠告する。先生の過去に何があったのか、ほのめかされればされるほど、私は気になって仕方がなくなる。先生がある時期から陰鬱な人に変わってしまった原因は奥さんも知らなかった。

父の病状が悪化するものの、回復

冬が来た時、私は「父の病気の経過が芳しくない」との手紙を母から受け取り、故郷へ帰る用事ができた。父は慢性の腎臓病を患っていた。幸いにも父の病状は思ったほどではなく、正月明けたら東京へ戻った。

その年に卒業を控えた私は、四月いっぱいまでに論文を書き上げるため四苦八苦していた。無事に論文を書き終えて解放された私は、先生を誘って郊外の自然の中へ散歩に出かけた。

その散歩での会話で、私は大胆にも先生に「過去を隠さずにはっきりと話してほしい」と伝える。その流れで先生は私に「私は死ぬ前にたった一人でいいから、人を信用して死にたいと思っている。あなたはそのたった一人になれますか。なってくれますか」と問うた。そして今は話せないけど、適当の時期が来たら伝えると私に告げた。

晴れて私は大学を卒業した。先生は私の父の病気を心配し、もしものことがあったときに財産をしっかり分けてもらえるよう手続きを取ることを何度か私にすすめていた。

大学を卒業後、父の病状が悪化して再び帰郷

私が夏に故郷へ戻ってから、父の元気は次第に衰えていった。私の父は「大学を卒業した以上は少なくとも独立して働いてもらわなければ困る」と伝え、母は「お前がよく先生という方に就職をお世話お世話してもらったらどう?」と言った。

私は両親に促されてしぶしぶ先生に就職の斡旋をしてもらえないかとお願いする手紙を書いた。

九月になり、私が東京へ戻ろうとしたところで、父が卒倒した。父の病気は同じような状態で一週間以上つづいた。先生からは手紙の返事が来なかった。

突然、先生から電報を受け取った。電報には「ちょっと会いたいが東京に来られるか」といった内容であった。しかし父の容体が良くないため東京には行かれないという返事を、私は母と相談して返電を打ち、その理由をあらためて手紙で伝えた。二日後に再び電報が私宛に届いた。それは「東京には出向いて来ないでもよろしい」といった内容だった。

先生から分厚い手紙が届く

その後、私は先生からの分厚い手紙を受け取った。父は昏睡状態に陥っていた。手紙の封を開けると「この手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもうこの世にはいないでしょう」という一文が目に飛び込んできた。私は父の病室を出て自分の部屋に戻り、汽車の発着表を調べた。そして母と兄に手紙を書き、東京行きの汽車に飛び乗った。

先生の手紙(遺書)の内容(過去に起こった出来事)

のちに妻となる「お嬢さん」と下宿先で出会う

財産のある家庭で鷹揚に育てられた先生は、二十歳にならないうちに両親を、ほとんど同時に同じ腸チフスで亡くした。一人のこされた先生は、父の弟である事業家の叔父の計らいで、東京へ出て高等学校へ入る。先生は叔父から他の同級生の平均よりも多くの金を送金してもらい、書物やそのほか臨時の費用に好きなようにつかっていた。先生は叔父を頼り、信頼していた。

先生が故郷に戻るたび、叔父は先生に自分の娘との結婚を勧めるものの、先生は従妹との結婚を断る。その後に故郷へ戻ると、叔父一家が全員、よそよそしくなっていた。家の財産をすべて叔父にまかせていた先生は、東京に出ている三年間の間、叔父に財産をだまし取られる。

先生は旧友の協力で金の工面をしたのちに下宿を出て、軍人の遺族が住む一戸建てに引っ越す。先生はその家で、家主の未亡人の娘であるお嬢さん(後に妻となる静)と出会い、恋に落ちる。

旧友のKも下宿で共に生活をし始める

お嬢さんと先生が仲良くなり始めたタイミングで、先生の幼なじみであるKが、先生の住む下宿先の一戸建てで共に生活することになった。

真言宗の寺の次男として生まれ、中学のときに裕福な医者の養子となったKは、東京に出てからも先生と同じ科へ入学し、同じ下宿で生活していた。養家はKを医者にするつもりだったが、その道に欺いたKは養家からも実家からも勘当される。先生はKを心配する義姉や義兄を安心させるため、自分が生活している戸建ての家に、奥さんの反対を押しきって、なかば無理やり連れてきたのであった。

その後しばらくすると、Kは家の中でお嬢さんと二人で仲良く話すようになっていた。先生はKを家に一人で残しておくのが不安になり、夏休みにKを避暑地の房州へ連れ出す。この頃Kの神経衰弱はだいぶ良くなってきていたが、先生の方が過敏になっていた。海岸の岩の上で先生は突然Kの襟首をうしろからぐいと掴み、「こうして海の中へ突き落としたらどうする」と訊くと、Kは「ちょうど良い、やってくれ」と答え、先生はすぐに首筋を抑えた手を離した。

避暑地から東京に戻ってからも、先生は、お嬢さんとKが親しくしていることが気がかりになる。私はKにお嬢さんを取られないよう、奥さんにお嬢さんとの結婚を申し込もうかと企むようになる。

Kとの三角関係へ

その年の暮れ、先生はKからお嬢さんへの切ない恋心を、重々しく打ち明けられる。寺の息子として生まれて信仰深いKは、自分の道のために女性への欲を持つことは罪悪と捉えていたので苦しんでいた。

先生はKに「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」と伝えると、Kは「僕は馬鹿だ」と答える。先生が「君の心でそれを止めるだけの覚悟がなければ、一体君は君の平生の主張をどうするつもりなのか」と問うと、Kは独り言のように「覚悟ならないことはない」と答えた。その「覚悟」という言葉が、先生は頭にこびりついて離れなくなる。先生はその「覚悟」を、Kがお嬢さんに対して進んでいくという意味にとらえていた。

その後、先生が床に入って穏やかな眠りについた晩、突然、先生の名前を呼ぶ声でが覚めた。見るとふすまが少し開いて、Kが「もう寝たのか」と聞く。その後も何度か同じようなことが続き、Kは「近ごろは熟睡できるのか」と先生に問う。

私はKに先を越されないよう、仮病を使って学校を休んだ日に、奥さんに「お嬢さんを私にください」と伝える。そして奥さんから「差し上げましょう」との返事をもらい、とんとん拍子に先生とお嬢さんとの結婚が決まった。

五〜六日たった後、奥さんはKにこの結婚話を伝える。Kは落ち着いた様子で「おめでとうございます」と言ったまま席を立った。そして「結婚はいつですか。何かお祝いを上げたいが、私には金がないからあげることができません」と言ったらしい。先生は奥さんからそれを聞いて胸がふさがるような苦しさを覚えた。

Kの自殺

それから二日あまり、Kはいつもと変わらない様子で先生と接していた。その晩、Kは小さなナイフで頸動脈を切って自殺した。机の上に置いてある遺書は先生宛になっており、お嬢さんの名前は一言も書かれていなかった。最後に「もっと早く死ぬべきだったのになぜ今まで生きていたのだろう」という文句が書き添えらていた。

奥さんはさすがに軍人の未亡人だけあって要領を得ており、医者や警察の手続きを冷静に進めた。国元からKの父と兄が出てきて彼らと相談した結果、Kの遺骨は、Kが大変気に入っていた雑司ヶ谷に埋めることになった。

二ヶ月後、先生は大学を卒業してお嬢さんと結婚した。先生は生きている限り、毎月命日にKの墓前で懺悔をしている。

夏目漱石「こころ」に関連する歴史的事実

夏目漱石「こころ」の題材となっているのが、1912年の明治天皇の崩御と乃木大将の殉死です。

現役の陸軍大将として軍事参議官に親補されていた乃木希典は、日露戦争でとても難しいとされていた旅順要塞を攻略したことから、日露戦争の英雄とされ、「聖将」と呼ばれました。

一方で155日間にわたる戦いで5万9400名もの死傷者(うち死者1万5400名)を出しました。そのことを乃木大将は明治天皇に対して涙ながらに「割腹してその罪を詫びたい」と訴えます。

明治天皇は「いまは死ぬべき時ではない。死ぬならば、私が世を去ってからにしなさい」と乃木大将を労いました。以来、乃木大将は一人で、黙々と全国の遺族と傷病兵を見舞う日々を送りました。

そして1912年(大正元年)9月13日、崩御した明治天皇の大喪の礼が行われた日の20時頃、乃木は妻・静子とともに自刃して亡くなりました。享年64(満62歳没)でした。

乃木大将の自決が新聞で報道されると、多くの国民が悲しみました。一方で乃木の教育方針に批判的であった志賀直哉や芥川龍之介をはじめとした新世代の若者たちは、乃木大将の殉死を「前時代的な行為である」と冷笑的に批判します。

こういった批判や冷笑を抑えようと森鴎外の小説「興津弥五右衛門の遺書」と同様に夏目漱石も小説「こころ」を1914年4月20日〜8月11日まで、朝日新聞の連載に書き始めました。そして同年9月に岩波書店より漱石自身の装丁で刊行されました。

夏目漱石の「こころ」から学ぶこと、感想と考察

乃木大将の殉死が題材となっている本作品、読んだことのある方ならお察しの通り、Kはお嬢さんと先生の結婚が決まる前から自殺することを決めていたのではないかと感じます。そして先生も、そのことには気づいていたのでしょう。

実際にKがお嬢さんへの恋心を先生に打ち明ける前、先生との海水浴シーンでこんな場面があります。

海岸の岩の上で先生は突然Kの襟首をうしろからぐいと掴み、「こうして海の中へ突き落としたらどうする」と訊くと、Kは「ちょうど良い、やってくれ」と答え、先生はすぐに首筋を抑えた手を離した。

その年の暮れに先生がKからお嬢さんへの切ない恋心を打ち明けられ、相談を受けた時も、Kは独り言のように「覚悟ならないことはない」と答えました。

先生はその「覚悟」を、Kがお嬢さんに対して進んでいくという意味にとらえていましたが、実際はKの、死に対する覚悟であることには間違いありません。

そして自殺したKの遺書にも「もっと早くに死ぬべきだった」という一言が書き添えられています。Kは先生がKを欺いたことで、一生の罪を背負って生きていくことを見越して申し訳なく思っていたのだと察します。

Kが自殺した本当の原因は、自分が進むべき道と己の欲との闘いに負けたこと、さらには自分の道のために、育ててくれた養父母を欺いたことへの罪悪感も関係していると推測します。先生とお嬢さんとの結婚は、あくまできっかけの一つにすぎないのしょう。

そして先生が自殺した原因は、叔父から欺かれた自分が己の欲に負けてKを欺いたこと。これもまた、自分の進むべき道を外れたことに対する罪悪によるものだと推測します。

いずれも人を欺いた自分を、欺くことができなかった結果の殉死であり、乃木大将の殉死につながってきます。

歴史によって紡がれる日本人の罪悪感 殉死は美談なのか?

私は普段、フランス文学をはじめとしたヨーロッパの古典文学を読むことが多いです。海外文学でも殉死のシーンはありますが、殉死が美談として作品のメインテーマになる話は、少なくとも今まで読んだ海外文学では見たことがありません。

誰からも責められていないのに自分を責めて自決するのは、仏教の考え方を重んずる人の多い、日本人らしい行動だと感じます。

欧米諸国では自分の考えをいかに主張するかが問われる一方で、日本では他人の気持ちをいかに尊重するかを問われる場面が多いです。それは繊細で美しい日本の文化でもありますが、その同調圧力によって精神を病む人が多いのも日本の特徴です。実際に日本人の自殺者数ランキングも先進国で上位です。

乃木大将の殉死については現代でも賛否が分かれると思います。戦争によって多数の死傷者を出したことに対するけじめとしての美しい人生の終え方と賛美する考え方もあるでしょう。しかし常に生きるか死ぬかの闘いをしている国や文化の人にとっては、理解できない部分もあると思います。

子どもの頃から何度も読み返している夏目漱石の「こころ」ですが、歴史的事実も踏まえた上で読むと、以前とはまた違った捉え方ができる、奥深い作品です。この作品が中高生の課題図書になるのも、一種のプロバガンダ(洗脳)なのかもしれない、と感じました。